La Inversión Extranjera Directa (IED) ha sido durante décadas uno de los principales motores del crecimiento económico y la generación de empleo de alta calidad en Costa Rica.

El país consolidó una reputación global como un destino atractivo para las multinacionales, especialmente en los sectores de dispositivos médicos, servicios corporativos y tecnología, anclado en su estabilidad política, su talento humano y los incentivos del régimen de Zonas Francas.

Este flujo constante de capital extranjero no solo impulsa las exportaciones y sofistica el tejido productivo, sino que también tiene un efecto multiplicador en la economía local, generando encadenamientos y oportunidades para empresas nacionales.

Sin embargo, en un entorno global cada vez más volátil, marcado por tensiones geopolíticas, reconfiguraciones en las cadenas de suministro y una competencia feroz por atraer inversiones, la sostenibilidad de este modelo enfrenta desafíos constantes.

Un nuevo informe del Observatorio Económico y Social de la Universidad Nacional (OES-UNA) identifica riesgos internos y externos que podrían profundizar la desaceleración registrada en la captación de capitales foráneos durante el primer semestre de 2025, mientras el país enfrenta desafíos de competitividad sin resolver.

La economía costarricense muestra señales contradictorias que exigen atención inmediata. Mientras las exportaciones crecen y las empresas extranjeras reinvierten utilidades, la captación de nueva inversión extranjera directa (IED) se contrae en sectores estratégicos, y las vulnerabilidades estructurales del país se profundizan en un contexto internacional cada vez más adverso.

El análisis elaborado por la economista Roxana Morales Ramos, coordinadora del OES-UNA de la Escuela de Economía, plantea interrogantes sobre la sostenibilidad del modelo de desarrollo costarricense cuando convergen la política arancelaria estadounidense, el deterioro de la infraestructura nacional y la salida de empresas tecnológicas que han sido pilares del régimen de Zonas Francas.

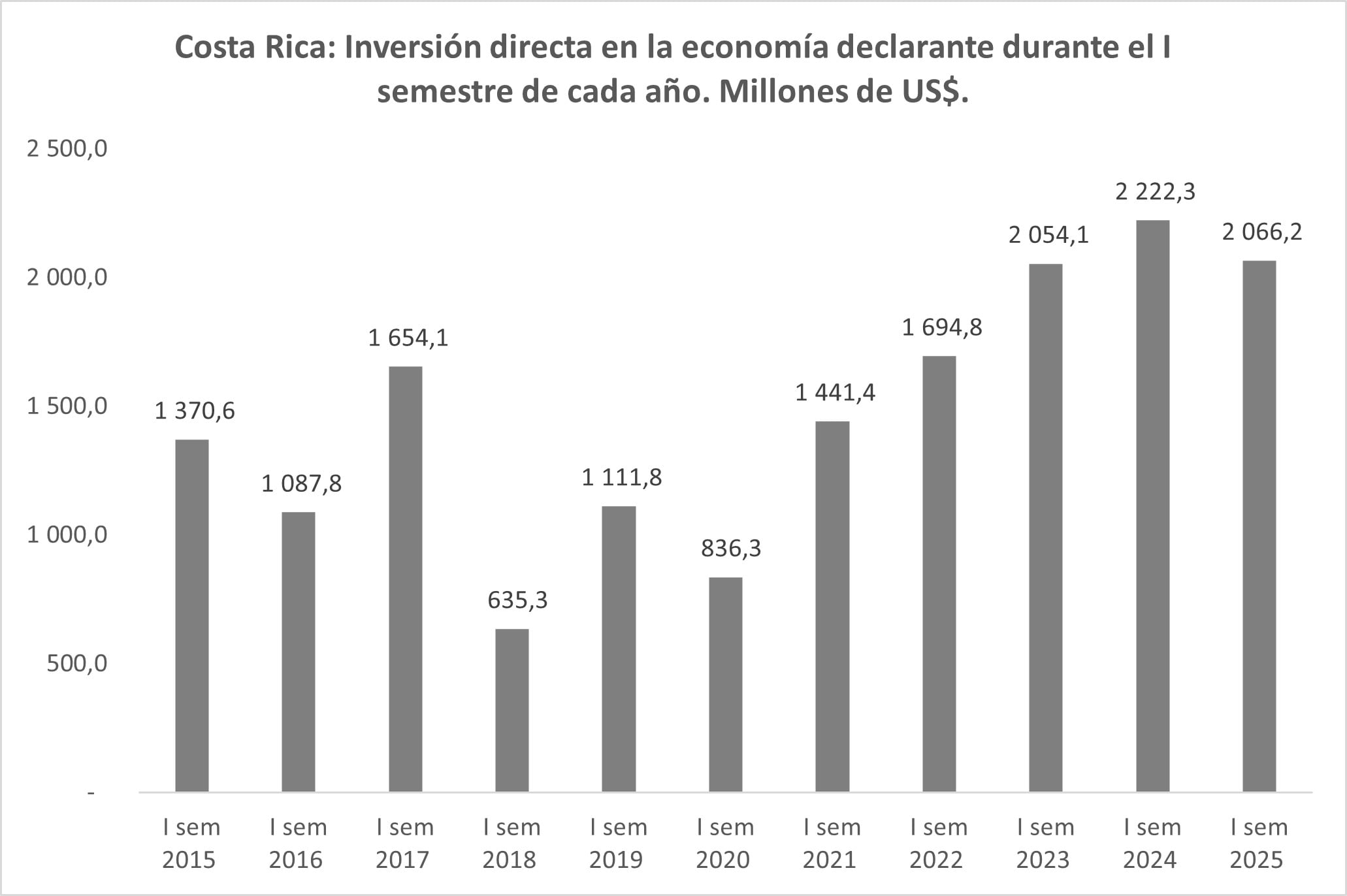

La IED alcanzó los $2.066 millones durante el primer semestre de 2025, representando una disminución del 7% respecto al mismo periodo de 2024 —equivalente a $156,1 millones menos—.

Aunque se trata de la segunda cifra más alta de la última década, solo por debajo del récord histórico registrado en 2024, la dirección de la tendencia es lo que genera preocupación entre los analistas.

“A pesar de esta reducción, se trata de la segunda cifra más alta de la última década”, reconoce el informe, pero la desagregación de los datos revela fragilidades significativas en los sectores que tradicionalmente han sostenido el modelo económico del país.

Zonas Francas registran la mayor caída en captación de inversión

El régimen de Zonas Francas concentró el 53,2% de la IED en el primer semestre de 2025 y experimentó una caída interanual del 23,3%, equivalente a $360 millones menos en comparación con el mismo periodo de 2024. Esta contracción representa la mayor disminución absoluta entre todos los regímenes de inversión analizados.

El sector turismo registró una reducción de $81 millones en captación de IED, mientras que el sistema financiero disminuyó en $78 millones.

Estos tres sectores (Zonas Francas, turismo y sistema financiero) acumularon una pérdida de $519 millones en nuevos flujos de inversión extranjera.

Los datos positivos provinieron del régimen definitivo (empresas que operan fuera de zona franca), con un aumento de $282,3 millones; la inversión inmobiliaria, que creció en $36,8 millones; y el régimen de Perfeccionamiento Activo, con un incremento de $18,5 millones.

Sin embargo, estos incrementos no lograron compensar las caídas en los sectores estratégicos.

La aparente paradoja estadística (disminución de IED nueva junto con crecimiento exportador) se explica por la reinversión de utilidades de empresas ya establecidas.

Durante el primer semestre, la reinversión por parte de compañías extranjeras instaladas en Costa Rica creció un 13,9% interanual, aportando $283,6 millones adicionales.

Este comportamiento sugiere que las empresas actuales mantienen confianza en sus operaciones existentes, pero el país no logra atraer nuevos proyectos al ritmo anterior.

Las exportaciones totales acumuladas a agosto de 2025 crecieron un 16% en comparación con el mismo periodo del año anterior, según datos de la Promotora de Comercio Exterior (Procomer), mientras que las ventas hacia Estados Unidos —nuestro principal socio comercial— aumentaron un 22%. Estos indicadores favorables, sin embargo, operan bajo amenazas crecientes.

“A pesar de un entorno internacional complejo, marcado por conflictos geopolíticos, tensiones comerciales y la política arancelaria de Estados Unidos, los efectos adversos aún no se reflejan de manera clara en la economía costarricense”, señala el informe de la UNA, anticipando que esta situación podría cambiar dramáticamente en los próximos meses.

Amenazas externas e internas convergen en el horizonte cercano

El documento identifica riesgos concretos e inminentes que trascienden las cifras actuales. “Para los próximos meses, se prevén afectaciones en las exportaciones debido al cierre gradual de la planta de ensamble y prueba de microprocesadores de Intel y al traslado de operaciones de Qorvo hacia Asia”, advierte Morales Ramos.

La salida de Intel —que durante años fue el símbolo del éxito del modelo de atracción de inversión de alta tecnología— y Qorvo representa la pérdida de empresas ancla en el sector de semiconductores y componentes electrónicos.

El impacto podría magnificarse si se concretan las amenazas del presidente estadounidense Donald Trump de imponer aranceles de hasta un 100% a los chips y semiconductores.

La vulnerabilidad es particularmente crítica considerando que el sector de equipo de precisión y médico representó el 48% del total de exportaciones de bienes de Costa Rica y el 68% de las dirigidas a Estados Unidos entre enero y agosto de 2025.

Una política arancelaria agresiva en estos rubros afectaría directamente casi la mitad de las exportaciones totales del país.

Mientras estos riesgos externos se ciernen sobre la economía, el informe identifica debilidades estructurales internas que erosionan la competitividad nacional. “La infraestructura vial y portuaria es deficiente, el transporte público está obsoleto y la seguridad ciudadana se ha deteriorado”, enumera el documento.

La apreciación del colón representa otra amenaza concreta: encarece los costos para el sector exportador, incluido el turismo, y aumenta los gastos operativos de las multinacionales instaladas en el país. Este fenómeno cambiario actúa como un impuesto implícito sobre la competitividad de las empresas que producen en Costa Rica para mercados externos.

Particularmente preocupante resulta el deterioro del sistema educativo. “La inversión en educación ha disminuido, lo que impacta negativamente la calidad del sistema educativo”, señala el informe, identificando una tendencia que socava las bases del modelo de desarrollo a largo plazo.

La escasez de mano de obra calificada, que limita el desarrollo de actividades de alto valor agregado, ha alcanzado niveles críticos. Según el informe de ManpowerGroup sobre la Escasez de Talento citado en el análisis, “un 71% de los empleadores en Costa Rica reporta dificultades para cubrir puestos vacantes en 2025”.

Este dato significa que siete de cada diez empresas no encuentran el talento que necesitan para sus operaciones, una barrera estructural que desincentiva nuevas inversiones en sectores de alta tecnología y servicios especializados.

La brecha entre las habilidades demandadas por el mercado laboral y las que ofrece el sistema educativo se amplía precisamente cuando la economía requiere mayor sofisticación para competir globalmente.

“Si Costa Rica desea contrarrestar los efectos de la política arancelaria estadounidense, es necesario acelerar la diversificación de su estructura productiva y de sus mercados de exportación”, plantea Roxana Morales como respuesta estratégica a los desafíos identificados.

El informe subraya la urgencia de “implementar políticas y acciones que fortalezcan la competitividad del país y promuevan un crecimiento económico más inclusivo y equitativo”, reconociendo que las vulnerabilidades actuales no son coyunturales sino estructurales, y requieren intervenciones profundas y sostenidas.

De cara a las elecciones presidenciales de febrero de 2026, la coordinadora establece un llamado directo a los candidatos: “Las candidatas y candidatos deben presentar propuestas técnicas, claras y viables que aborden las debilidades estructurales del país y fomenten la resiliencia económica”.

La advertencia del OES-UNA no solo identifica riesgos presentes, sino que cuestiona la preparación del país para enfrentar un entorno global caracterizado por la volatilidad y la incertidumbre.

Las cifras actuales, aunque históricamente elevadas, muestran una economía en un punto de inflexión donde las fortalezas tradicionales —estabilidad política, ubicación geográfica, nivel educativo— ya no garantizan automáticamente la llegada de inversión extranjera.

La paradoja costarricense actual es que mientras las empresas establecidas mantienen sus operaciones y reinvierten utilidades, el país pierde atractivo para nuevos proyectos en sectores estratégicos.

“Solo así podrá Costa Rica consolidarse como un destino competitivo y sostenible en un entorno global caracterizado por la volatilidad y la incertidumbre”, concluye el informe.